本ブログでは、統一ネームスペースソフトウェアを詳しく取り上げ、なぜそれが現代の製造環境において必要とされているのかを解説します。このソフトウェアがどのようにデータベースと現場設備の制御システム間でリアルタイムのデータ共有を可能にするのか、統一ネームスペースアーキテクチャの主要要素、そしてそれを支えるのに最適なツールについて学ぶことができます。さらに、dataPARCが全体のシステム環境にどう位置づけられ、どのように製造会社に一元化された信頼性のあるデータ基盤を提供し、可視性・効率性・意思決定のプロセスを改善するのかを解説します。

PARCviewで部門間のデータの分断(サイロ)を解消し、リアルタイムで企業全体の情報を可視化

設備運用において一元化されたデータ基盤が重要な理由

産業施設では、膨大なデータが生成されています。機械、センサー、システムが常に情報を収集しており、生産速度、エネルギー消費、品質指標などその内容は多岐にわたります。しかし、多くの場合、問題があります。データが分断された別々のプラットフォームに散在しているのです。

SCADA、ヒストリアン、MES、ERPがそれぞれパズルの一部を保持していますが、リアルタイムで統合されることはほとんどありません。エンジニアはあるシステムからレポートを引き出し、オペレーターは別のシステムに依存し、IT部門はまったく別のデータベースを管理しています。その結果、どうなるでしょうか。意思決定に時間がかかります。データから得られる重要な情報は見落とされてしまいます。そして、生産性が低下します。

統一ネームスペース(UNS)は、その解決への道を示します。それは単なるソフトウェアツールでも、画一的なソリューションでもありません。産業データをリアルタイムで整理・共有するための体系的なアプローチです。その目的は、データのサイロを解消し、可視性を高め、データベースと現場設備のデータに容易にアクセスできるようにすることです。

ただし注意点があります。すべての企業に、硬直的で大規模なUNS導入が必要なわけではありません。全システムを一新するのではなく、主要なデータソースを統合します。リアルタイムでのデータの表示を可能にするダッシュボードを構築し、少しずつデータベースと現場設備をつないでいく、実践的なアプローチが可能です。

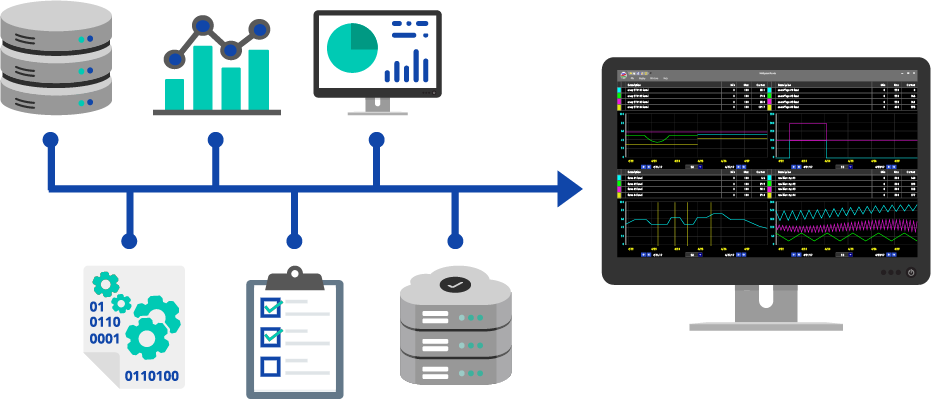

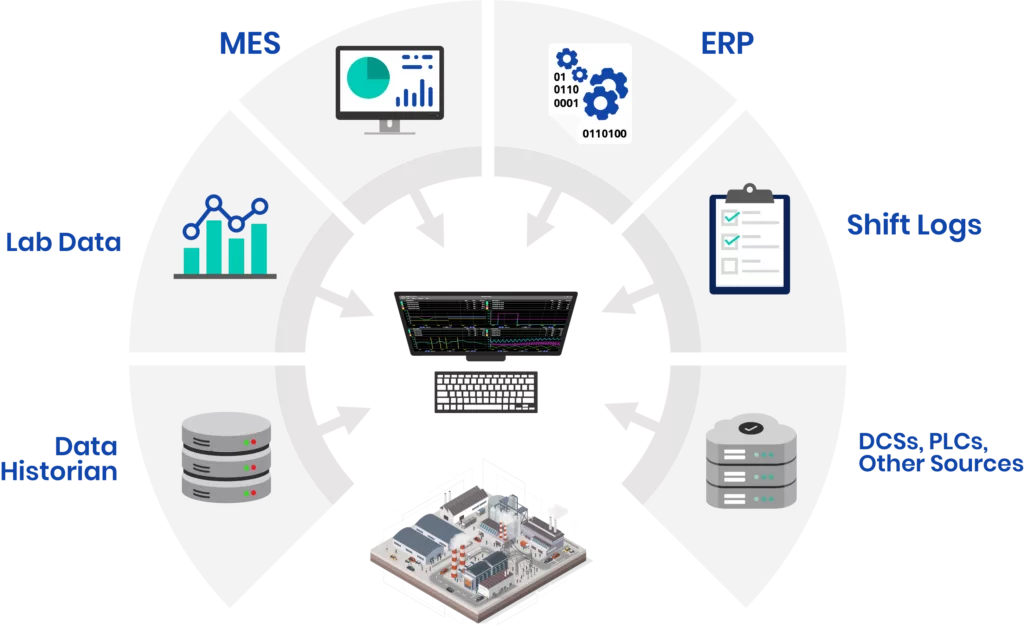

統一ネームスペースソフトウェアを利用すれば、プロセスデータ、ラボデータ、ERP、MESがシームレスにリアルタイム監視システムへ統合され、統合されたプラットフォーム上での情報の表示、トレンドの分析、トラブルシューティングプロセスの改善が可能となり、稼働時間の最大化につながります。

UNSの中核となるソフトウェアコンポーネント

適切な統一ネームスペースソフトウェアを見つけるということは、一元化されたオールインワンプラットフォームを購入することではなく、データを接続・処理・保存・可視化するために適切なツールを戦略的に統合することです。完全なUNS導入を目指す場合でも、システムの分断を軽減することが目的であっても、これらのソフトウェアコンポーネントがその実現に重要な役割を果たします。

メッセージブローカーとミドルウェア: データの交通整理役

産業データをスムーズに循環させるためには、異なるシステム間で情報をルーティング、変換、分配するソフトウェアが必要です。ミドルウェアソリューションはデータベースと現場設備をつなぐ接着剤の役割を果たし、SCADA、MES、ERP、クラウドプラットフォーム間でデータが効率的にやり取りされるようにします。専用のブローカーを使用していなくても、ミドルウェアソリューションはフルアーキテクチャの変更を必要とせず、構造化されたデータパイプラインを構築できます。

データ収集: 必要な場所にデータを届ける

実際に扱う産業データは、絶えず変化し続け、かつ大容量です。生産設備に近い現場側(エッジ)でデータを収集・処理することで、遅延を減らし、リアルタイムでのデータ利用を可能にします。エッジゲートウェイ、産業用IoTデバイス、組み込みコンピューティングソリューションは、データが広範なUNSフレームワークに到達する前に構造化するうえで重要な役割を果たします。

データヒストリアン: データ運用の記録

UNSには、データの保存と取得のための強固な基盤が必要です。そこで重要となるのがヒストリアンです。センサー、制御システム、生産ラインから高解像度の時系列データを収集し、より深い分析に活用できるようにします。ヒストリアンをUNSフレームワークに接続することで、過去データとリアルタイムの情報を組み合わせ、より良い意思決定が可能になります。

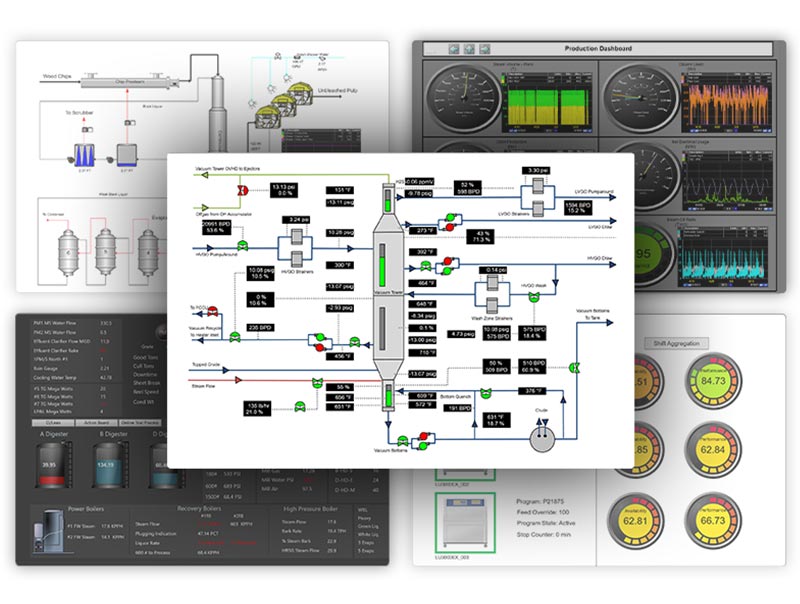

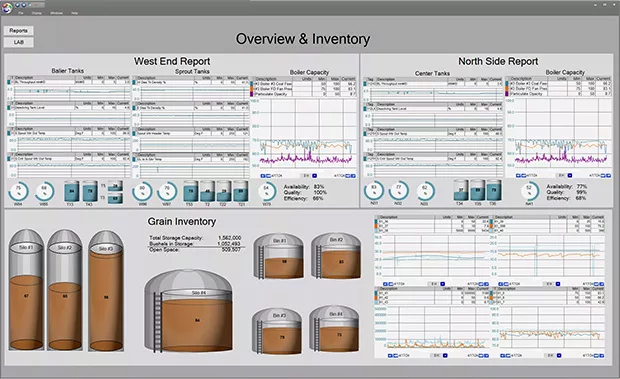

可視化と分析: データを行動に結びつく情報へと変える

データは、必要とする人がアクセスし、理解できて初めて役に立ちます。ダッシュボード、トレンド分析ツール、リアルタイム監視ソフトウェアによって、UNSのデータは現場で活きたものとなります。オペレーターはプロセスの傾向を監視するために利用し、エンジニアは原因分析のために活用し、監督者はKPIや生産効率を追跡するために使用します。

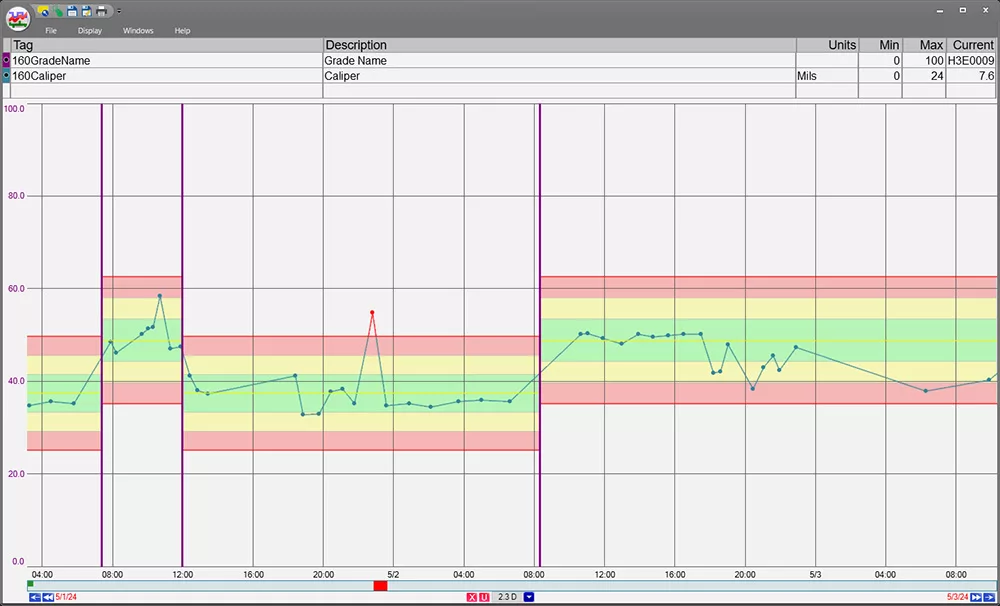

これは、複数のソースからデータを取り込み、ダッシュボード上に表示した場合のサンプル画像です。オペレーターがこのダッシュボードを使用してデータを監視・追跡します。

クラウドとエンタープライズを統合: 工場という枠を超えたスケーリング

本当に効果的なUNSソフトウェアは、ある工場という枠の中でデータを統合するだけでなく、それをエンタープライズシステムと接続します。クラウドプラットフォーム、ERPシステム、ビジネスインテリジェンスツールがUNSフレームワークと統合され、企業全体で情報を可視化します。生産データを企業のダッシュボードに送る場合でも、AIを活用した予測モデルに供給する場合でも、クラウドとエンタープライズの統合によって、産業データが企業全体の業務改善に活用されます。

統一ネームスペースソフトウェアの導入とは、既存システムをすべて入れ替えることではありません。既存システムをつなぎ合わることです。これらのソフトウェアコンポーネントを適切に組み合わせることで、実用的で拡張性のある、先々の活動の基盤となるデータプラットフォームを構築します。リアルタイムでの意思決定と継続的な業務改善をサポートします。

dataPARCがUNSソフトウェアスタックで果たす役割

統一ネームスペースは、単にデータを一元化するのではなく、データベースと現場設備全体でデータをアクセス可能にし、活用して、価値あるものにすることを目的としています。これこそがdataPARCの役割です。硬直したアーキテクチャを押し付けたり、システム全体の大規模な刷新を必要とするのではなく、データベースと現場設備の間の橋渡し役として、リアルタイムでの情報の可視化とスムーズなデータ統合を実現します。

dataPARCを利用した製造データ統合プラットフォームは、あらゆるデータソースを一元化された信頼できる情報源へとつなぎ、ユーザーが必要とする情報へシームレスにアクセスできるようにします。

データベースと現場設備のシームレスな統合

産業データ管理における最大の課題のひとつは、SCADA、PLC、ヒストリアンといった運用技術(OT)システムと、ERP、クラウドプラットフォーム、ビジネスインテリジェンスツールといった情報技術(IT)システムの間にある分断です。dataPARCはデータアグリゲーターとして機能し、これらの分散したソースを1つのリアルタイムデータシステムに接続します。これにより、チームは完全で関連情報のあるデータを分析し、迅速に行動できるようになります。

リアルタイムデータの可視化と分析

UNSは単にデータを収集するだけではなく、必要な場面で有用な情報を提供します。dataPARCのトレンド分析、ダッシュボード、アラームツールは、生産・品質・企業全体のKPIを横断してリアルタイムでの情報表示を実現します。オペレーターはリアルタイムのプロセスデータを監視でき、エンジニアはトレンドを過去の実績と関連付けて分析でき、マネージャーは中央集約されたプラットフォームからデータに基づいた意思決定を行うことができます。

リアルタイムで生産を監視することで、特定の工程で設定した許容値に達した際にアラームが発生し、即時対応と迅速な問題解決が可能になります。

レガシーシステムと最新システムの橋渡し

多くの企業は、既存システムを入れ替える必要があるのではないかという懸念から、UNSアプローチの導入をためらいます。しかし、dataPARCはその心配を解消します。レガシー環境にも最新のインフラにも統合できるため、過去データ、研究室の収集データ、ERPトランザクション、IoTセンサーの計測値まですべてが、一元化および構造化されたデータ環境に反映されます。企業がSQLデータベース、クラウドアプリケーション、オンプレミスソリューションのいずれを利用していても、dataPARCは全体のオペレーションにわたって効率的にデータを循環させます。

統合データを収集するだけでなく、活用できるものに

すでにUNSを構築している環境であっても、dataPARCは生データを意味のある、視覚的でインタラクティブなレポートに変換することで、その利用価値を高めます。センターライン、Runブラウザー、統計分析ツールを活用することで、製造会社はトレンドを把握し、異常を特定し、生産をリアルタイムで最適化できます。

結論: 統一ネームスペースの導入とは、新たにソフトウェアを採用することではなく、データを効果的に統合するシステムの導入を意味します。dataPARCは、UNS戦略の中で産業データを活用するための情報可視化と分析の中核レイヤーです。データソースの統合を始めたばかりの段階でも、既存のUNSを補完する強力なリアルタイム分析ツールを探している場合でも、dataPARCはデータベースと現場設備の間のギャップを埋め、支援します。複雑化させることはありません。

産業用データプラットフォームを検討中ですか。ぜひ当社のデジタルトランスフォーメーションロードマップを参考にしてください。

適切なソフトウェアで統一ネームスペースを導入するステップ

これまで述べてきたように、統一ネームスペースの構築は既存システムを撤廃して一からやり直すことではありません。適切なツールを体系的に接続することで、リアルタイムでの情報の可視化と意思決定プロセスを改善する、戦略的な統合が重要です。効果的に進めるための手順は次のとおりです。

1.現在のインフラを評価する

UNSを導入する前に、まず既存のデータ環境を把握する必要があります。データのサイロがどこに存在するのか、すでに稼働しているシステムは何か、そしてデータベースと現場設備の間でデータがどのように動いているのかを特定します。この評価によって、最適な統合ポイントを見極められるほか、既存のツールを活用できるのか、新しいソリューションが必要なのかを判断できます。

2.適切なツールの組み合わせを選定する

UNSは単一のソフトウェアソリューションではなく、メッセージブローカー、ヒストリアン、情報表示用プラットフォーム、エンタープライズ統合ツールを組み合わせたフレームワークです。ニーズに応じて、以下のようなものが必要になる場合があります。

- データベースと現場設備のギャップを埋めるためのデータ統合ツール(例: dataPARC、Kepware)

- 構造化データの保存に対応するヒストリアンやデータベース(例: dataPARC Historian、AWS IoT SiteWise)

- リアルタイムでの意思決定を支える情報表示・分析ツール(例: dataPARCのPARCview)

画一的なアプローチに従うのではなく、シームレスに連携して動作するツールを選ぶことが重要です。

3.段階的に導入する

UNSを組織全体に一度に展開すると、万一不都合な影響が発生したときに大きな問題となる可能性があります。その代わりに、小規模から始めましょう。

- まずは重要なプロセス領域(例: 生産ラインやエネルギー監視システム)から取り組みます。

- データがリアルタイムでアクセス可能で、かつ有効活用できるようにします。

- フレームワークが安定し効果を発揮したら、段階的に拡張し、追加のシステムや部門を接続していきます。

この段階的アプローチにより、業務の混乱を最小限に抑え、チームが徐々に適応できるようになります。

4.ベストプラクティスを教育する

UNSの効果は、それを使う人々の習熟度にかかっています。オペレーター、エンジニア、IT部門は、データがどのように構造化されているのか、どこでアクセスできるのか、そして意思決定にどのように活用できるのかを理解する必要があります。そのために、実践的なトレーニング、ドキュメント、ベストプラクティスガイドラインを提供し、組織全体のあらゆるレベルで導入が進むようにします。

これらのステップに従うことで、企業は不要な複雑さや混乱を招くことなく、拡張性があり、体系的で、効果的な形で統一ネームスペースに移行できます。目標は単にデータを一元化することではなく、すべてのユーザーにとってアクセス可能で、実際に活用でき、価値のあるものにすることです。

結論と次のステップ

産業データは、アクセスし活用できて初めてその能力を発揮します。統一ネームスペースソフトウェアを導入することで、サイロを解消し、リアルタイムの情報表示とより良い意思決定を実現するための仕組みを整えることができます。

重要なポイントは、万能な「ひとつの正解」は存在しないということです。硬直した考え方にとらわれるのではなく、より実践的に使えるデータの統合に焦点を当てましょう。データベースと現場設備をつなぎ、リアルタイムでの情報表示を可能にし、シームレスなデータフローを生み出すツールを選ぶことが大切です。使うツールが直感的なダッシュボードを持つdataPARCであっても、データを整理して保存するヒストリアンであっても、システム同士をつなぐミドルウェアであっても、最終的な目的は同じで、自社のニーズに合ったUNSを構築することです。

その次にやるべきことはなんでしょうか。小規模から始めることです。現在のデータ戦略を評価し、システム連携が不足している部分を洗い出します。そのうえで、UNSと互換性のあるツールを概念実証で試してみましょう。段階的なアプローチを取ることで移行を円滑に進め、不必要な混乱を招くことなく、統一ネームスペースの利点を引き出すことができます。

産業データの未来は「つながること」にあります。問題は、どれだけ早くそこに到達できるかです。